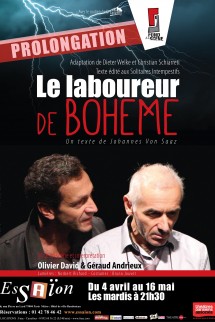

Le Laboureur de Bohème

de Johannes Von Saaz

Le texte, écrit par Johannes von Saaz en 1401 alors qu’il venait de perdre sa femme morte en couches, est un réquisitoire de la souffrance contre la mort. Le veuf crie vengeance contre la mort qui lui a ravi sa femme bien aimée. La mort n’apparaît cynique que par défaut, en effet avant de mettre en avant son pouvoir dévastateur elle commence par plaider sa cause. Sans elle ce serait la surpopulation, sans elle il faudrait supporter des prochains devenus laids ou aigris, sans elle la vie ne serait pas marquée par une durée qui en fait l’essence.

Le Laboureur : On m'appelle Laboureur, la plume est ma charrue. J'habite au pays de Bohême. Je vous haïrai, je vous résisterai, je vous combattrai toujours, car vous m'avez arraché le jardin de mes délices, vous avez arraché la fleur de mes plaisirs dans le pré de mon coeur. C'est pour cela que je veux crier sans cesse " Vous, Mort soyez maudite. " La Mort : Cette attaque inouïe Nous étonne : nulle part Nous ne l'avons jamais entendue. Et si tu es laboureur, et si tu habites au pays de Bohême, Nous pensons que tu Nous fais un tort violent car depuis longtemps Nous n'avons rien fait de définitif en Bohême. Sauf récemment...

Mise et scène et interprétation Olivier David et Géraud Andrieu

Lumière : Norbert Richard

Costumes : Bruno Jouvet

-

Une critique de spectateur : « Le texte est incisif et moderne. Le désarroi du veuf est touchant et en même temps la mort est joueuse et drôle, quasiment séduisante. Elle nous livre une réflexion corrosive sur l'être humain et le couple.»